Mariana Pozzoni

En el transcurso de las instancias electorales del 2023 se ha sostenido la importancia que el “voto joven” ha tenido a la hora de definir la fórmula ganadora. Los analistas se han ocupado de observar, especialmente, la aparente inclinación de los jóvenes hacia Javier Milei (véase, por ejemplo, https://www.lanacion.com.ar/politica/el-voto-de-los-jovenes-una-clave-de-las-paso-que-se-proyecta-sobre-las-elecciones-presidenciales-nid21102023/; https://www.pagina12.com.ar/599492-que-pasa-con-el-voto-joven-y-fememnino-en-estas-elecciones-e), pero ¿Qué los movilizó a votarlo?

A continuación, se presentarán algunas reflexiones exploratorias que constituyen solo una puerta de entrada para el debate y buscan responder parcialmente a ese interrogante a partir de los resultados de una encuesta anónima distribuida mediante un formulario de google los días 14, 15 y 16 de noviembre a 186 jóvenes de entre 16 y 25 años. A su vez, antes del análisis de los datos recolectados, se propone un recorrido sobre las transformaciones de la relación entre “jóvenes y política” en los últimos cuarenta años que permite enmarcar históricamente la participación política juvenil en la coyuntura actual.

La relación jóvenes y política en clave generacional

Se parte del supuesto de que la categoría “juvenil” o “juventud” es entendida por las ciencias sociales como un concepto HISTÓRICAMENTE CONSTRUIDO, SITUACIONAL y CAMBIANTE. Es decir, las modalidades de “ser joven” han cambiado, y lo seguirán haciendo, a lo largo de la historia en función de las también cambiantes coyunturas sociales, políticas y económicas. Asimismo, son cambiantes las formas en las que las juventudes se involucraron en política a través del tiempo.

En este sentido, los aportes ya clásicos de Karl Mannheim (1928) sobre la CUESTIÓN GENERACIONAL, resultan estimulantes a la hora de pensar las transformaciones en la relación jóvenes y política a partir de la recuperación democrática en la Argentina. El sociólogo húngaro propone la existencia de una POSICIÓN GENERACIONAL que otorga ciertas potencialidades al ubicar a los individuos en un momento histórico específico que influye en su forma de ver el mundo, de pensar la realidad y que brinda una experiencia vivencial general compartida.

Si se tiene en cuenta la influencia del contexto político, económico y social, así como el recambio generacional (en parte biológico), se puede considerar que existen al menos cuatro posiciones generacionales diferentes entre el retorno democrático y la actualidad. Cada una de ellas acompañada por una forma predominante –aunque no única- de incorporación de los jóvenes a la política.

1) La primera, podría ser identificarla en torno a la imagen del “Joven militante democrático”.

Esta etapa está caracterizada por una revalorización del ideal democrático que se inicia hacia fines de la última dictadura militar en el marco de la crisis de régimen y se consolida con fuerza durante la experiencia alfonsinista. En estos años, se produce una importante afiliación juvenil a los partidos políticos como forma de asumir la militancia.

En junio de 1984, por ejemplo, la revista Generación ’83 sostenía: “AHORA LOS NIÑOS NACERÁN CON UN ARMA BAJO EL BRAZO. Las nuevas generaciones nacerán en democracia, el arma más poderosa para defender sus verdades. Generación ’83 nace como revista, con el único compromiso de defender esa democracia” (Nº 4, junio de 1984, contratapa interna).

2) Una segunda se podría pensar bajo la figura de la “Reinvención militante” por fuera de las estructuras tradicionales de participación política

Este momento está atravesado por la emergencia de nuevas modalidades de organización colectiva y participación política juvenil por fuera de las vías institucionales: los jóvenes piqueteros y los movimientos de base territorial; la organización HIJOS; el colectivo 501 y organismos de DDHH vinculados a la denuncia contra las víctimas del gatillo fácil y la represión policial e institucional (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional-CORREPI); las manifestaciones en defensa de la educación en el marco de la reforma educativa de los noventa que afectó a todos los niveles de enseñanza y su financiamiento, son algunos de los ejemplos que podemos citar (Vommaro y Vázquez, 2008).

3) La tercera etapa está atravesada por la “Revalorización de la participación político-institucional”.

Momento de renovada participación juvenil en movilizaciones y organizaciones político- partidarias que nutren sus ramas juveniles dentro y fuera del espacio kirchnerista (La Cámpora; jóvenes PRO). Se produce una nueva reivindicación de la política como herramienta de cambio y móvil privilegiado de acción para producir mejoras en la calidad de vida. En este sentido, la reconstrucción posterior al estallido del 2001, en un contexto de recuperación económica, contribuye a generar una confianza en el accionar del Estado como motor de un conjunto de políticas que satisfacen las expectativas de lxs jóvenes.

4) Una cuarta etapa, más difícil de caracterizar en forma precisa, que expresa una nueva crisis de representación sintetizada en el rechazo hacia “la casta” pero que, lejos de encontrar la salida en alternativas colectivas y en la lucha por la defensa de los derechos conquistados en estos 40 años de democracia ininterrumpida, se refleja en una mirada individualista y antisistema.

Para comprender la difusión de esta perspectiva individualista, debemos considerar las nuevas formas de sociabilidad que han impulsado las redes sociales y que han contribuido a cierta despersonalización al momento de emitir opiniones. La posibilidad de expresarse sin tapujos ha dado lugar al fenómeno de los “haters” que atraviesa también la clave en la que los jóvenes interpretan el escenario político. Esto, sumado a los efectos que la pandemia de COVID-19 trajo aparejados en los jóvenes en distintos órdenes: 1) la exacerbación del uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación privilegiado (se cree que no es casual la emergencia de la figura de Milei en ese contexto); 2) el impacto socioeconómico que profundizó la sensación de falta de oportunidades y de un horizonte posible en los marcos del Estado; 3) la situación de encierro que contrastó con hechos como el festejo de cumpleaños de la primera dama en Olivos e impactó en el nivel subjetivo, acrecentando el rechazo hacia el oficialismo.

Encuesta sobre el voto joven en General Pueyrredon

La muestra presenta ciertas limitaciones producto del recorte: está fundamentalmente circunscripta a la ciudad de Mar del Plata, aparecen sobrerrepresentados el género femenino –esto puede indicar una mayor predisposición a responder la encuesta o vincularse con algunos espacios en los circuló, como los institutos de formación docente a los que concurren mujeres principalmente-, y los jóvenes que asistieron/asisten a escuelas privadas, a la vez que muestra una predominancia de votantes de entre 16 y 18 años. No obstante, se considera que resulta significativa para dar sustento empírico a algunas impresiones

Datos recogidos:

Algunas impresiones cuantitativas:

De 80 encuestados que votan a Milei:

- Hay un predominio de votantes hombres que se traduce en un 55 % de ese total. Puede parecer un porcentaje equilibrado entre géneros femenino y masculino, pero si consideramos la totalidad de la muestra, los datos arrojan una clara inclinación de voto masculino a Milei: 35 mujeres sobre un total de 119 representan un 29,41%; 44 varones sobre un total de 63 representan un 69,84 %; 1 sobre 5 “otro” representa un 20 % del total.

- Hay un claro predominio de encuestados que asisten/o asistieron a escuelas privadas votantes de Milei: 60 encuestados que representan un 75% del total de votantes a Milei.

Algunas impresiones cuali-cuantitativas del análisis de las respuestas a la pregunta “Te pido que indiques 3 razones por las que vas a votar a Javier Milei”:

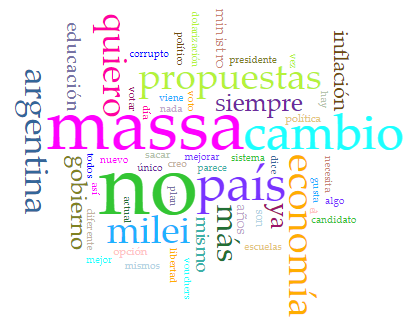

La nube de palabras se creó con la herramienta Voyant Tools

- Una primera impresión es que a la hora de justificar el voto a Milei, los jóvenes subrayan el rechazo al candidato oficialista y expresan una inclinación identitaria antiperonista y/o antikirchnerista en su elección[1].

En este sentido, la segunda palabra más utilizada en las respuestas es “Massa” con 44 repeticiones (detrás de “no” con 65), mientras que “Milei” aparece solo 20 veces. En un mismo sentido “corrupto” (5), “peronismo” (4), “peronista” (4), “peronistas” (4), “kirchnerismo” (4), “k” (4), “mentiroso” (4), “kirchnerista” (3) “corruptos” (3), “corrupción” (3), “ñoquis” (3).

- En segundo lugar, y vinculada con la anterior, aparece la idea de búsqueda de un “cambio (26), de un gobierno “diferente” (7) y “nuevo” (6) que pueda “mejorar” (6)/ conducir a un país “mejor” (6) en el “futuro” (4).

En relación con ello, muchos de los encuestados expresan una valoración positiva de las “propuestas” (19), vale mencionar que un 75% de encuestados votantes de Milei expresó conocer su plataforma política (algo difícil de contrastar con las preguntas comprendidas en la misma). La mayoría de las respuestas vinculadas con este punto refieren –aunque no exclusivamente- a preocupaciones económicas que se expresan con el uso de los siguientes términos: “economía” (17), “inflación” (11), “dolarización” (6), “económicamente” (3), “económica” (3), “pobreza” (3), “plata” (3), “pesos” (3). Otras áreas en las que expresan preocupación son: “educación” (8), “libertad” (6), “escuelas” (5), “vouchers” (4), “seguridad” (4), “inseguridad” (4).

A modo de cierre

El análisis de los datos recolectados en la encuesta permite sostener que en el balotaje los jóvenes no se diferenciaron respecto de otros segmentos etarios a la hora de inclinarse por el voto a Milei, lo que entra en tensión con la idea que sostiene que el voto joven aseguró el triunfo de este candidato. En este sentido, los números del Municipio de General Pueyrredon arrojan lo siguiente: La Libertad Avanza (Milei- Villarruel) obtuvo el 56,72 % de los votos (223.162) y UxP (Massa- Rossi) 43,27 % (170.260). Se podría conjeturar que los indecisos cambiaron su opción al final, igual que lo reflejado en las en encuestas generales. A su vez, las respuestas confirman una preferencia masculina hacia el presidente electo.

Bibliografía:

Pablo Vommaro y Melina Vázquez (2008), “La participación juvenil en los movimientos sociales autónomos de la Argentina. El caso de los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTDs)”, en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Manizales, Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 6, núm. 2, pp. 485-522.

Mannheim, Karl (1993 [1928]) “El problema de las generaciones”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 62, Madrid, pp. 193- 242.

[1] Vale aclarar que esta inclinación antiperonista puede estar vinculada a la instancia de balotaje en la que muchos jóvenes –y votantes en general- expresaron una opción de “descarte” motivada por el rechazo al candidato opositor.