Dra. Laura Zulaica y Dra. Clara Karis

CONICET / Instituto del Hábitat y del Ambiente, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata.

laurazulaica@conicet.gov.ar

A nivel mundial, el proceso de urbanización alcanza una velocidad sin precedentes. En consecuencia, los países de todo el mundo han definido diversos esquemas para mitigar los efectos del proceso y mejorar la sostenibilidad de la urbanización (Zhou et al., 2015), que en América Latina y el Caribe parece difícil de ser alcanzada.

Esta región se caracteriza por rápidos cambios demográficos en los últimos 70 años que han tendido hacia la urbanización donde hoy en día más del 80% de la población vive en ciudades (Busso et al., 2023). De acuerdo con la misma fuente, en esta monumental transición, la región ha creado una variedad compleja y dinámica de ciudades que difieren considerablemente en tamaño y carácter.

Mas allá de esta diversidad, no hay dudas de que las ciudades de América Latina y el Caribe son las más desiguales del mundo (ONU-Hábitat, 2012) y muchas políticas tendientes a reducirlas se han ralentizado desde 2015 (CEPAL, 2016). Asimismo, los problemas ambientales surgen o se intensifican como consecuencia de los procesos de urbanización que generalmente carecen de políticas de gestión para prevenir, mitigar o corregir sus efectos cuyas consecuencias son muy dispares. Muchas de estas problemáticas se manifiestan en Mar del Plata y en ocasiones se han intensificado con el correr del tiempo.

Recuperar “la naturaleza” en las ciudades y los servicios que brinda, se asume como un desafío clave para reducir impactos ambientales negativos, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, y apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo (Karis et al., 2024). Así, los espacios verdes permiten abordar múltiples problemáticas simultáneamente para proteger, restaurar y/o gestionar los ecosistemas aumentando su resiliencia y contribuyendo al bienestar humano.

En ese escenario, conmemorando los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, nos preguntamos ¿qué es la sostenibilidad urbana? ¿cuál es el rol de los espacios verdes? En primer lugar, nos proponemos brindar algunas conceptualizaciones importantes en el contexto actual. Luego, intentaremos destacar el rol que poseen los espacios verdes para alcanzar metas de sostenibilidad urbana y finalmente, indagaremos en la situación de los espacios verdes de Mar del Plata y en la valoración otorgada por los marplatenses.

La sostenibilidad urbana

Rees (2001) afirma que la sostenibilidad de las ciudades no se reduce sólo al ámbito urbano, sino que está ligada a la integridad de las áreas externas que dependen directa o indirectamente de ellas. Asimismo, la urbanización además de afectar el ambiente local incide en su entorno mediante la explotación de los recursos naturales como motor de la economía urbana (Michael et al., 2014), generando y acentuando procesos de vulnerabilidad socioambiental.

Las conceptualizaciones acerca de la sostenibilidad urbana no están exentas de debate, aunque existe cierto consenso acerca de las dimensiones que debe contener el desarrollo urbano sostenible: ecológica; económica; socio-cultural y política (Fernández et al., 1999; Guimarães, 2003; Mori y Christodoulou, 2012).

Asumiendo esta perspectiva multidimensional del concepto, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID, 2014) definen a la “ciudad sostenible” como aquella que ofrece alta calidad de vida a sus habitantes, minimiza sus impactos al medio natural y cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas, con participación ciudadana.

Más recientemente, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ODS 11 propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En dicha Cumbre se aprobó la Agenda 2030 tendiente a disminuir la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.

En esa misma línea, en 2016 se aprobó la Nueva Agenda Urbana adoptada en Hábitat III celebrada en Quito que funciona como un acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 11, con el fin de proporcionar un marco integral para guiar y dar seguimiento a la urbanización en todo el mundo.

Los espacios verdes en las metas de los ODS

En relación con el ODS 11, el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023 afirma que, en 2022, apenas la mitad de la población urbana mundial tenía acceso al transporte público. Por su parte, el crecimiento urbano descontrolado, la contaminación atmosférica y la escasez de espacios públicos abiertos persisten en las ciudades. Asimismo, sostiene que para alcanzar las metas previstas para el ODS 11, los esfuerzos deben centrarse en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo, resiliente y sostenible que den prioridad al acceso a los servicios básicos, a la vivienda a precios asequibles, al transporte eficiente y a los espacios verdes.

Los espacios verdes conforman un eje central en las metas de sostenibilidad urbana. De hecho, la meta 11.7 de la Agenda 2030 propone, entre otras cuestiones, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Estos espacios no sólo se valoran por su contribución al bienestar humano sino también por sus funciones de mitigación de los efectos del cambio climático.

En las ciudades actuales, los espacios verdes públicos adquieren un rol central en la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, debieran incluirse en las políticas públicas en materia de planificación de la Infraestructura Verde para garantizar un acceso equitativo potenciando el bienestar que brindan a la sociedad. En ese sentido, la Infraestructura Verde, concepto superador al de espacios verdes, puede definirse como el conjunto de las redes naturales, seminaturales y artificiales de múltiples sistemas ecológicos multifuncionales, alrededor y entre áreas urbanas, en todas las escalas espaciales (Tzoulas et al., 2007). El hecho de considerar dichas redes como un tipo de infraestructura implica cambiar la percepción acerca de los espacios verdes a partir de considerar los beneficios que brinda para mantener la calidad de vida de la población.

Los espacios verdes en Mar Plata

En función de lo anterior, consideramos preguntarnos ¿cómo es la situación de los espacios verdes de Mar del Plata? ¿persisten diferencias en el acceso en distintos barrios de la ciudad? ¿cuáles son los valores que los marplatenses otorgan a los espacios verdes? Para intentar responder a estar preguntas, partimos de trabajos recientes (Karis y Zulaica, 2024; Karis et al., 2024), que brindan algunas pistas para profundizar en el conocimiento de este tema.

La ciudad de Mar del Plata no cuenta con una estrategia específica para su Infraestructura Verde, pero existen algunos antecedentes en la planificación y gestión de sus componentes a partir de la década de 1930, cuando las intervenciones sobre el territorio y la ciudad comenzaron a ser progresivamente orientadas, dentro de los ámbitos administrativos, por la actividad de profesionales del urbanismo (Bruno, 2002).

En estudios actuales (Karis et al., 2024) se señala que los espacios verdes de Mar del Plata pueden ser clasificados de acuerdo con su tamaño. Los de mayor superficie son el Parque Camet, el Parque Municipal de Deportes también conocido como “Polideportivo Municipal” y las Lagunas de Punta Mogotes. Luego, existen plazas y parques de menor extensión que pueden subdividirse en dos grupos. Por un lado, las plazas y parques de mayor tamaño (entre 3,5 y 10 ha) que, en general, ocupan la superficie de cuatro manzanas y se localizan en el área urbana central. En este grupo se encuentran las plazas fundacionales de Mar del Plata: España, Colón, San Martín, Mitre, Peralta Ramos, Rocha y Pueyrredón. Por otro lado, existen plazas barriales de extensión menor a 3,5 ha, que suelen ocupar la superficie de una manzana.

Al analizar la superficie de los espacios verdes en relación a la cantidad de habitantes, se advierte que, el área urbana no alcanza el mínimo de 9 o 10 m2 por habitante recomendados por gran parte de las iniciativas y sistemas de indicadores urbanos, mientras que el periurbano y la zona de interfaz urbano-rural costera, con bajas densidades de ocupación, lo supera ampliamente. En relación con la accesibilidad, el 21,26 % de la población vive a menos de 750 m de un parque o plaza de entre 3,5 y 10 ha y el 51,96% a menos de 300 m de una plaza barrial de entre 0,1 y 3,5 ha. En cambio, la cobertura que ofrecen los parques grandes y las áreas de reserva natural (la Reserva Natural Laguna de los Padres, la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata y la Reserva Turística y Forestal Costanera Sud) alcanza un 83,22% de la población, considerando la cantidad de habitantes viviendo a menos de 4.000 m de uno de estos espacios. Finalmente, se advierte que sólo 7,9% de la población del área tiene cobertura simultánea de los tres tipos de espacios verdes analizados (Karis et al., 2024).

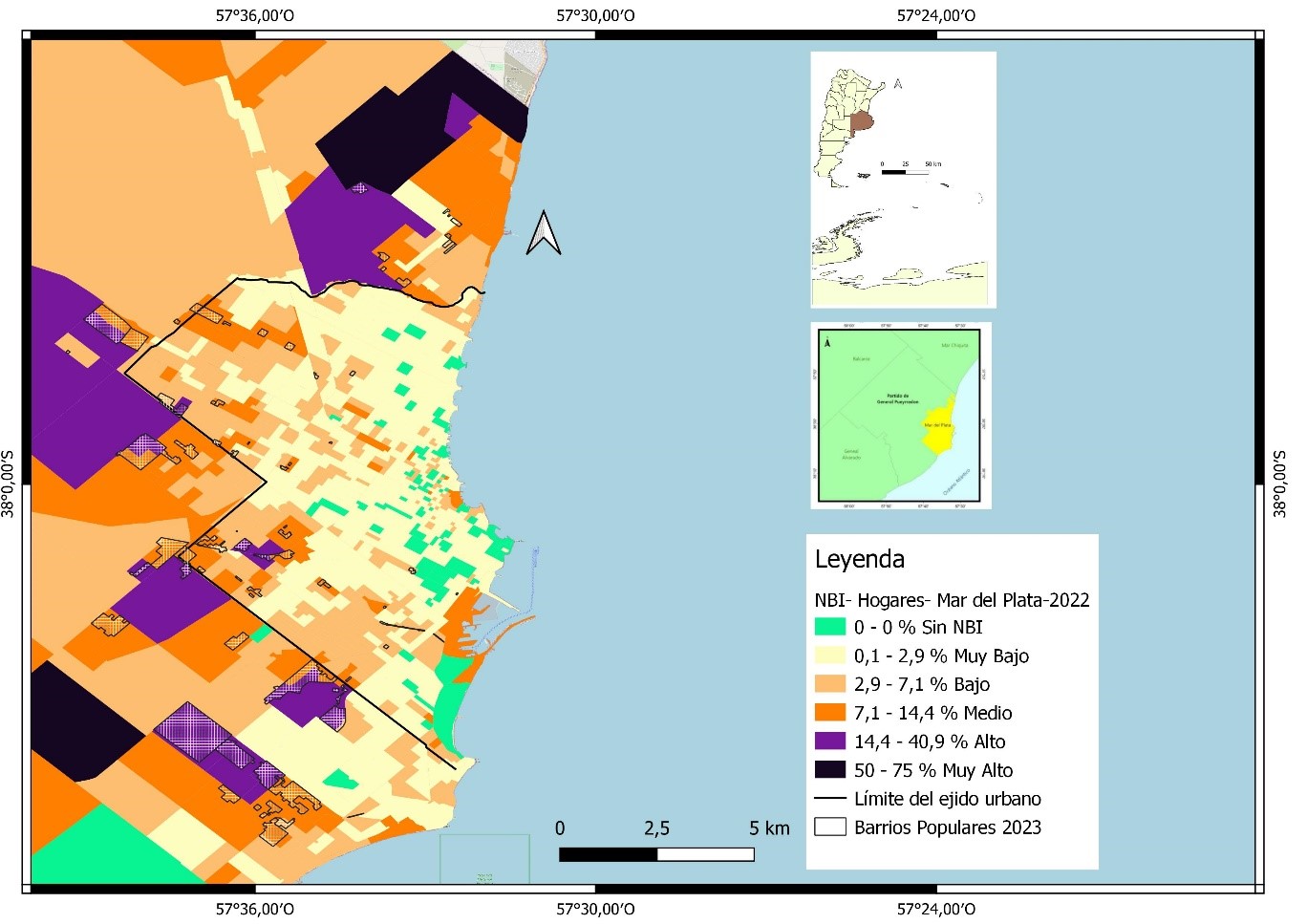

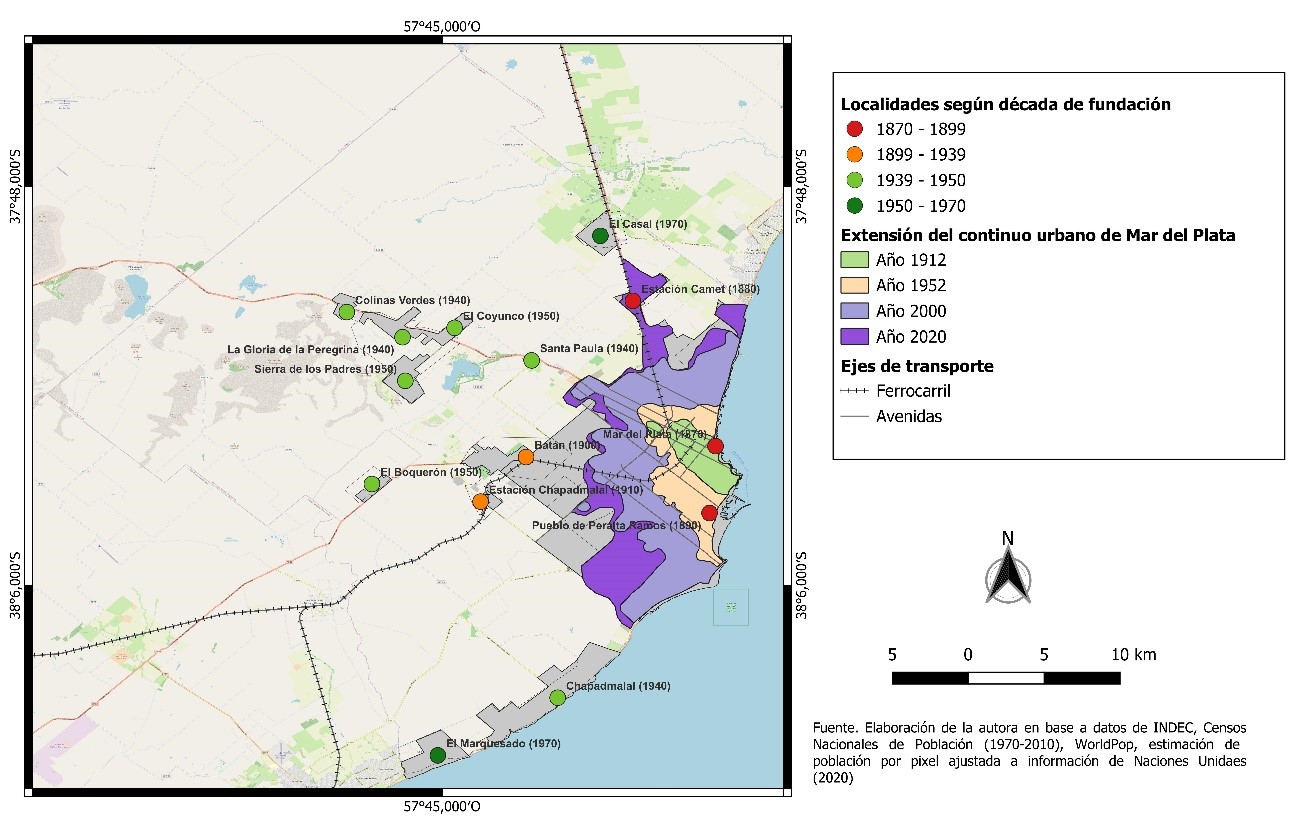

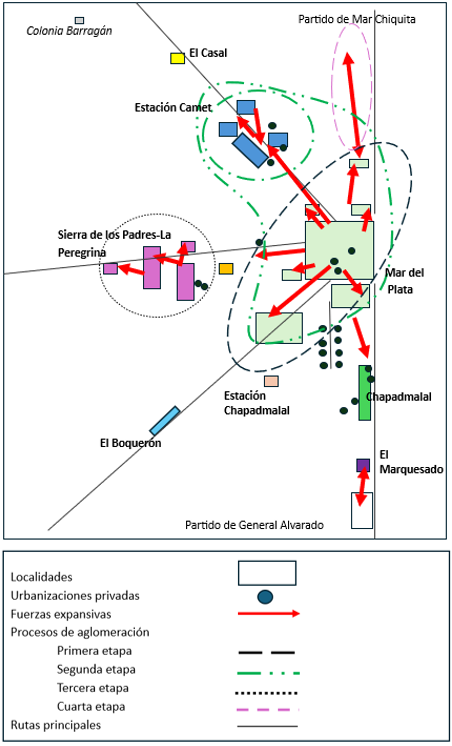

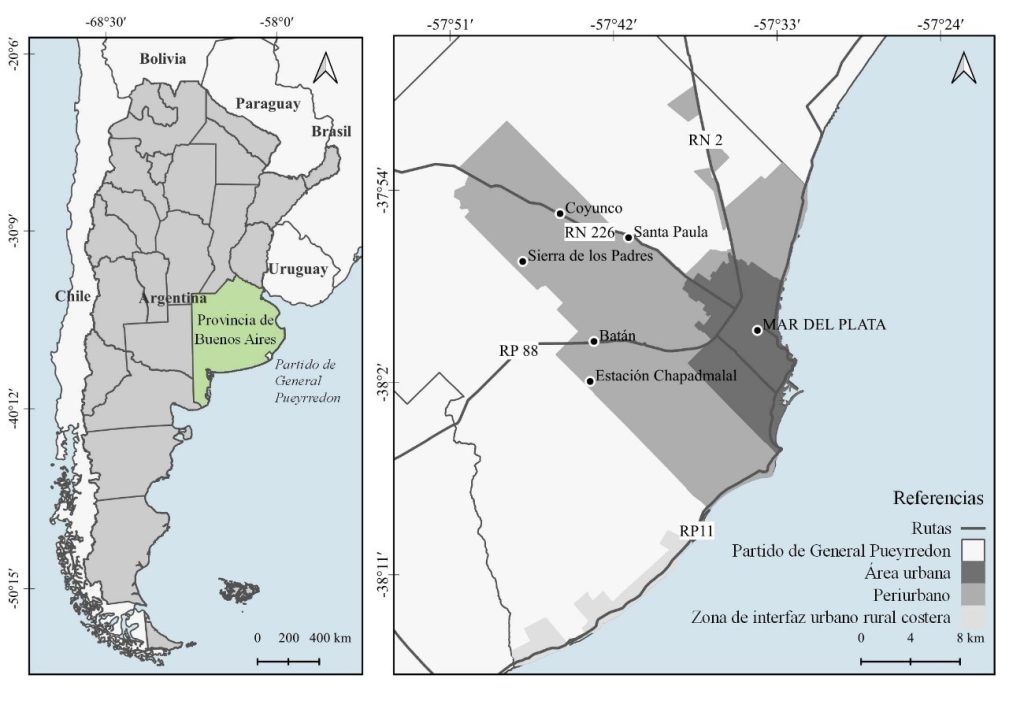

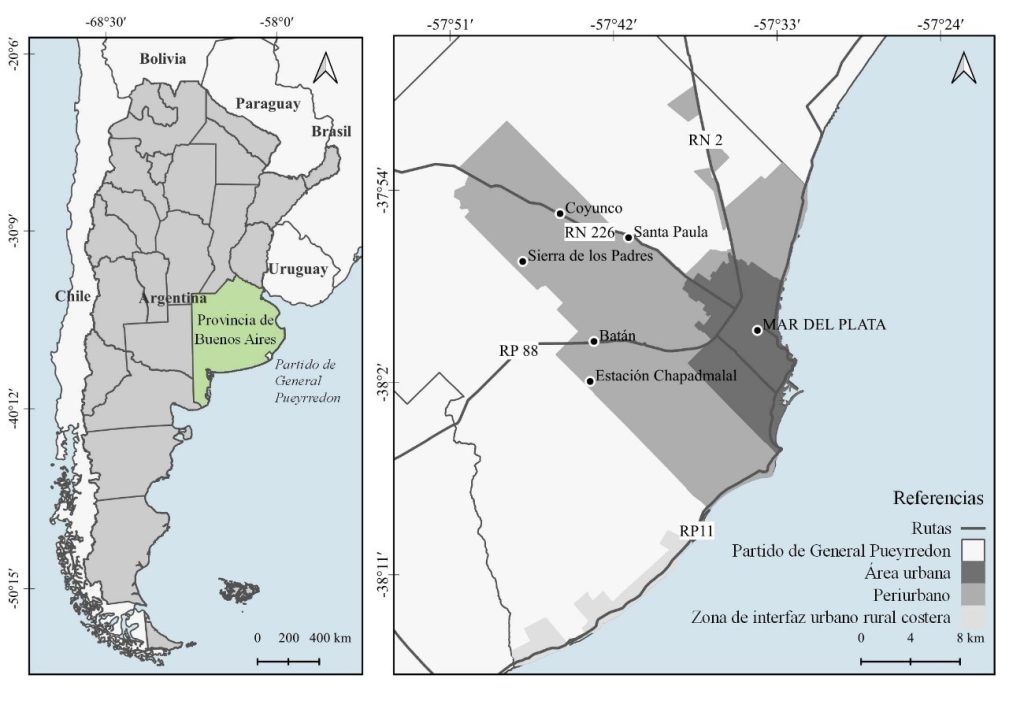

De esta manera, la disponibilidad y características de los espacios verdes es diferente en el área urbana central, en el área urbana asociada al crecimiento en forma anular y en los espacios periurbanos y de interfaz urbano rural (Figura 1). En este sentido, en el área urbana central la población habita en proximidad a espacios verdes públicos de diferente tamaño y con alta diversidad de mobiliario y equipamiento (deportivo, juegos para niños, etc.). A su vez, son espacios con facilidades de acceso y estado de mantenimiento adecuados.

Figura 1. Ubicación y delimitación del área analizada

Fuente: Karis y Zulaica (2024).

Bordeando el área central, se extiende un anillo en el que los espacios verdes son de menor extensión y con menor diversidad en términos de mobiliario y equipamiento. En comparación con el área urbana central, estos espacios registran algunas deficiencias en las condiciones de accesibilidad y mantenimiento.

Finalmente, los espacios verdes públicos en el periurbano y en las áreas de interfaz urbano- rural presentan condiciones más críticas de accesibilidad y mantenimiento. Sin embargo, son relativamente heterogéneas en términos de diversidad de mobiliario y equipamiento.

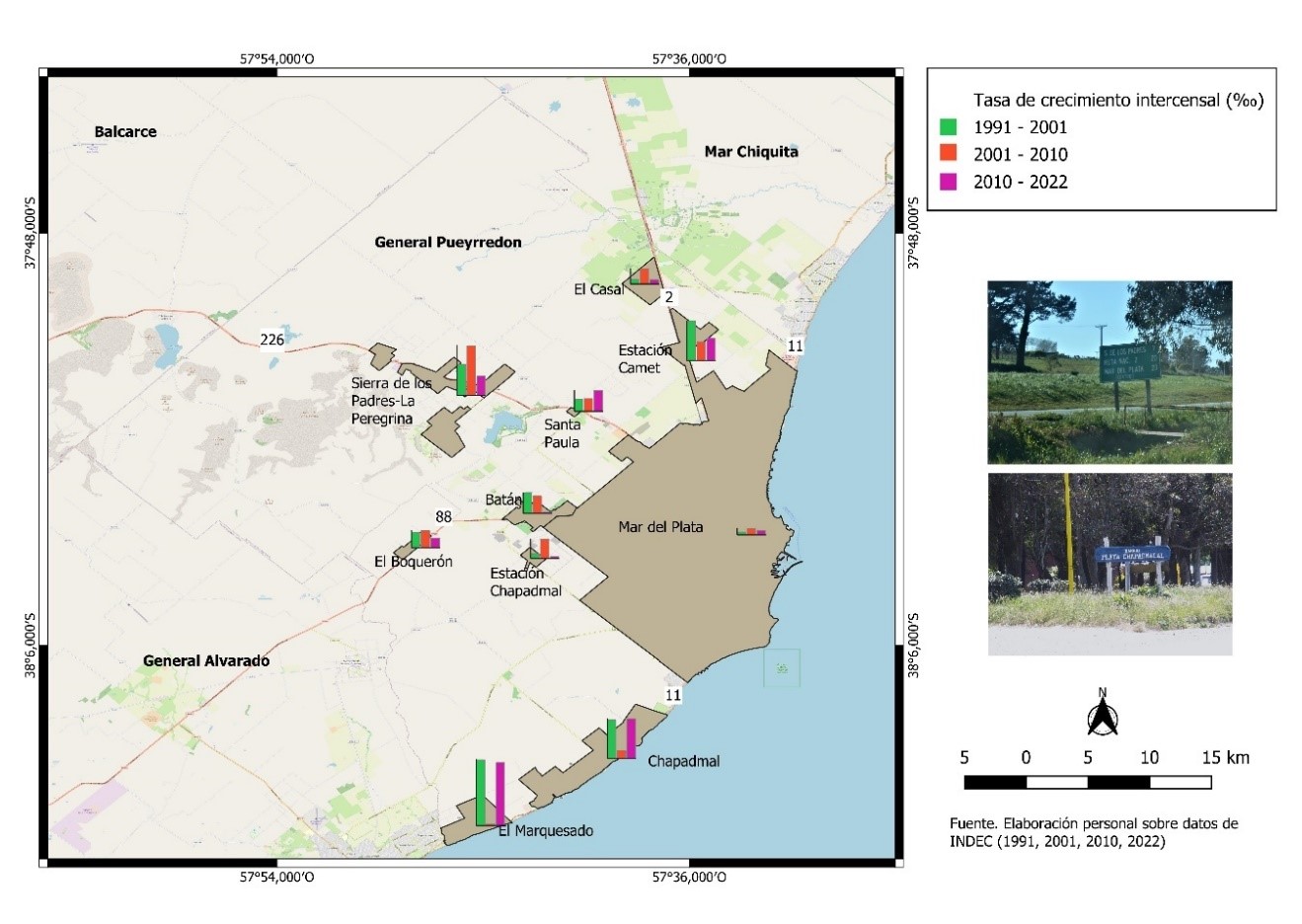

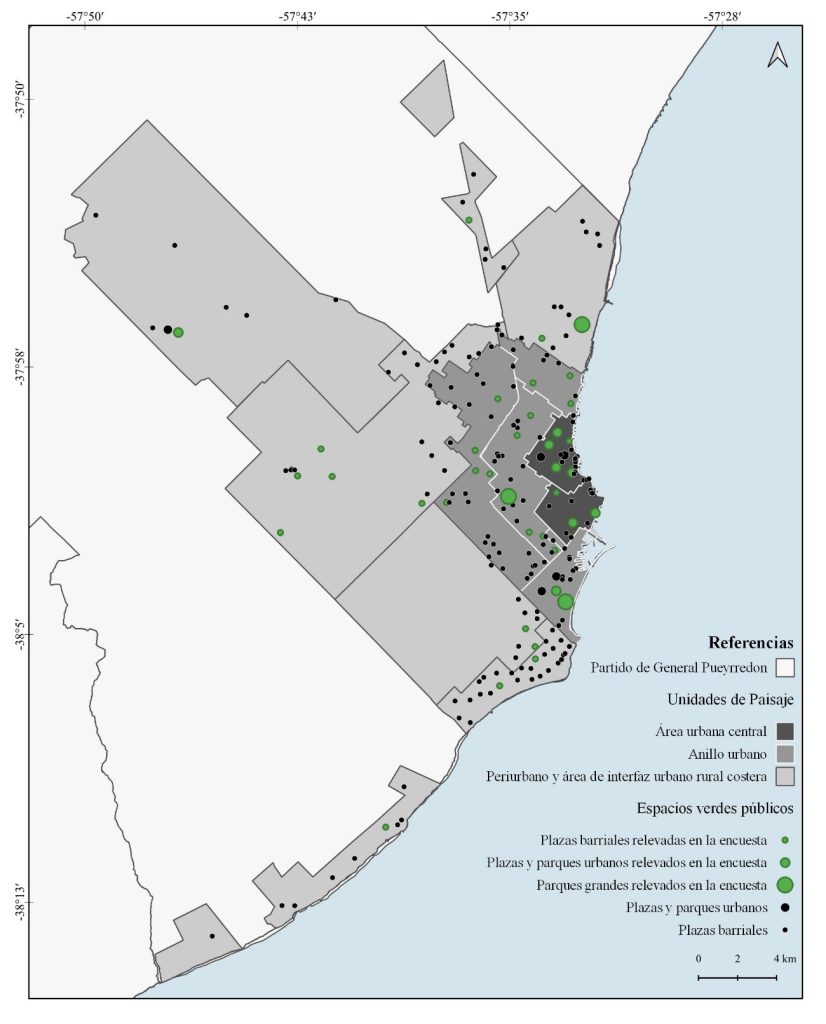

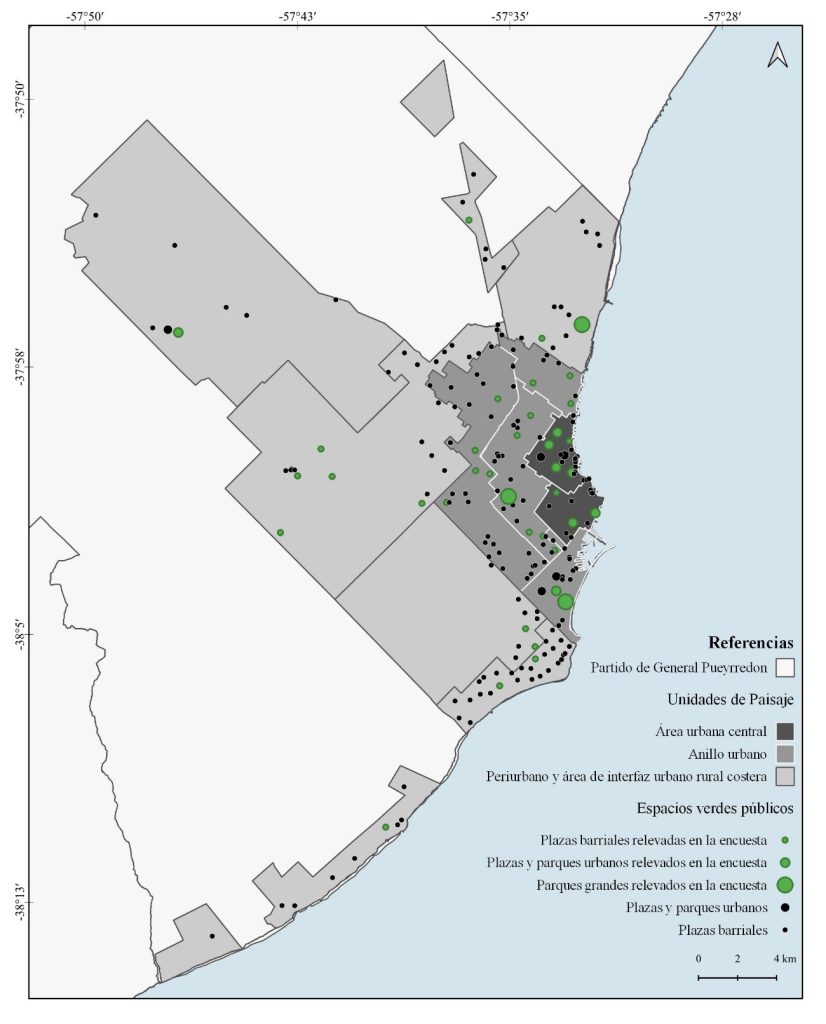

A su vez, al interior de cada área pueden definirse unidades con características diferentes que han sido conceptualizadas como unidades de paisaje (Figura 2). La recolección de datos considerando estas unidades permite obtener una mirada amplia de los valores que los marplatenses otorgan a los espacios. La Figura 2 muestra la localización de los espacios verdes públicos existentes en el área analizada sobre la base de las unidades de paisaje definidas, distinguiendo en color verde aquellos que fueron relevados a través de encuestas (Karis y Zulaica, 2024).

Figura 2. Localización de los espacios verdes públicos relevados a través de una encuesta sobre las unidades de paisaje.

Fuente: Karis y Zulaica (2024).

En primer lugar, a fin de dar cuenta de la valoración de los espacios verdes se indaga acerca de las actividades más frecuentes que realizan quienes respondieron. Al comparar las respuestas obtenidas en las tres zonas del área analizada, se registran variaciones. En el área urbana central, la actividad predominante fue descansar y realizar actividades de relax (26%). Por otro lado, la respuesta más frecuente en las otras dos zonas fue acompañar a niños (47%).

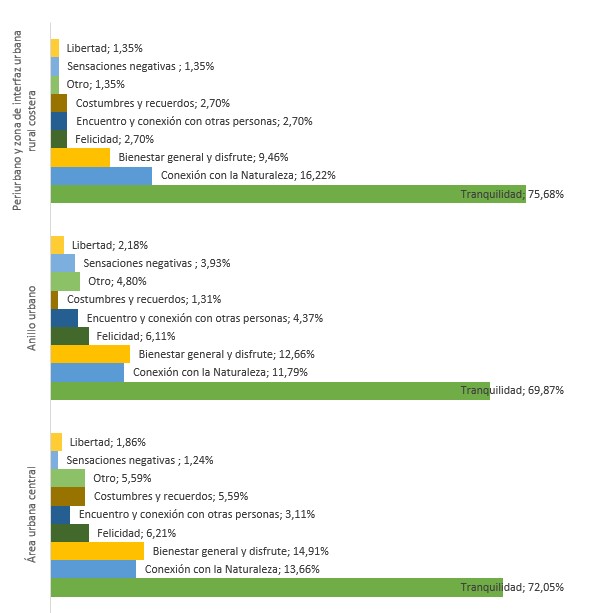

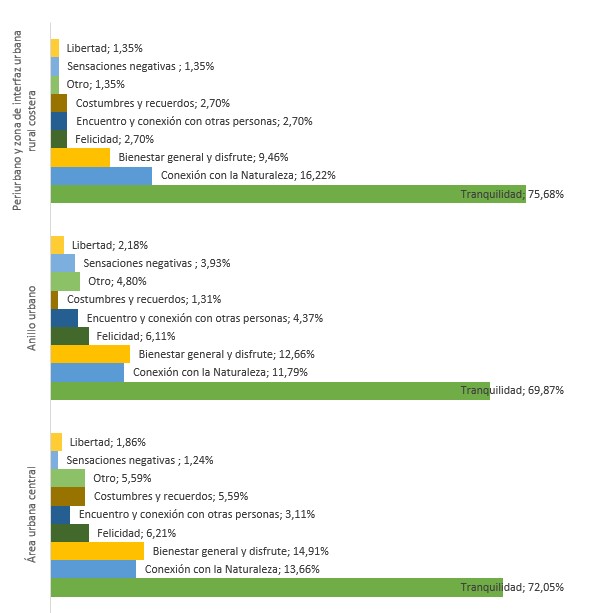

Respecto de los valores otorgados respecto de las sensaciones experimentadas (Figura 3), se observa que, en los tres sectores del área analizada, la sensación más frecuente es la tranquilidad. Sin embargo, existen algunas diferencias en la importancia que adquieren otras respuestas en las tres localizaciones. Entre ellas, las ideas asociadas a las costumbres y los recuerdos son relativamente más frecuentes en el área urbana central. Por otro lado, las sensaciones negativas asociadas a la inseguridad y a la falta de mantenimiento de los espacios son más relevantes en el anillo urbano. En tanto, la conexión con la naturaleza alcanza mayor relevancia en el periurbano y sector de interfaz urbano rural costero.

Figura 3. Sensaciones experimentadas en los en espacios verdes públicos.

Fuente: Karis y Zulaica (2024).

Finalmente, analizar las principales características del espacio verde que motivaron la visita, permite dar cuenta del valor que se le otorga. En función de ello, se observa que la mayoría de las personas en las áreas periurbanas y en la zona costera identificó como características más importantes el arbolado y la vegetación.

Comentarios de cierre

Los espacios verdes públicos, entendidos como componentes de la Infraestructura Verde adquieren un rol central en las metas hacia los ODS. En un contexto de urbanización creciente, estos espacios presentan un rol clave para el bienestar de población y en sostenibilidad de las ciudades. En Mar del Plata, sus valores son reconocidos, mostrando diferencias en las distintas zonas. En términos generales, las actividades más valoradas se vinculan con interacciones físicas y vivenciales con el entorno (recreación, encuentro, interacción social y contemplación de la naturaleza).

La concurrencia habitual se relaciona con la tranquilidad del sitio, el arbolado, la vegetación y la cercanía a su lugar de residencia o trabajo. En concordancia con ello, las sensaciones más frecuentes son la tranquilidad, la conexión con la naturaleza y el bienestar general que derivan de las interacciones con el entorno natural. Se destacan además, valores asociados con la conexión con otras personas, las costumbres y los recuerdos que dan cuenta del sentido de identidad y pertenencia.

Recuperar estos valores para planificar la ciudad y sus áreas verdes supone un reto para alcanzar objetivos de sostenibilidad urbana en los 150 años de nuestra ciudad.

Referencias

BID (2014). Guía metodológica; Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (segunda edición). Banco Interamericano de Desarrollo.

Bruno, P. (2002). Capítulo II: Ciudad-hombre-naturaleza: ideas y planes del urbanismo científico. En Construcción de paisajes. Transformaciones territoriales y planificación en la región marplatense. 1930-1965 (pp. 35-56). Mar del Plata: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Mar del Plata.

Busso, M.; Carrillo, P. E. & Chauvin, J. P. (2023). Repensar la migración urbana: opciones de políticas para las ciudades de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el Caribe- (2016). Horizontes 2030: La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. Trigésimo sexto período de sesiones de la Cepal. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Fernández, R., Allen, A., Burmester, M., Malvares Míguez, M., Navarro, L., Olszewski, A. & Sagua, M. (1999) Territorio, Sociedad y Desarrollo Sustentable. Estudios de Sustentabilidad Ambiental Urbana. Buenos Aires, Espacio Editorial – Centro de Investigaciones Ambientales, FAUD, UNMdP.

Guimarães, R. (2003). Tierra de sombras: desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo territorial y local ante la globalización corporativa, Nº 67. Santiago de Chile: CEPAL, Serie Medio Ambiente, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.

Karis, C. & Zulaica, M. (2024). Los espacios verdes como determinantes de la calidad de vida en áreas urbanas y periurbanas: análisis de usos y preferencias en una ciudad intermedia argentina. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, en prensa.

Karis, C., Mujica, C., Molpeceres, C. & Zulaica, L. (2024). Sostenibilidad urbana: diagnóstico de la Infraestructura Verde en Mar del Plata y su entorno. Mar del Plata: Mar del Plata Entre Todos.

Michael, F.L., Zainon Noor, Z. & Figueroa, M.J. (2014). Review of urban sustainability indicators assessment e Case study between Asian countries. Habitat International, 44, 491-500.

Mori, K. & Christodoulou, A. (2012). Review of sustainability indices and indicators: Towards a new City Sustainability Index (CSI). Environmental Impact Assessment Review, 32, 94-106.

ONU-Hábitat (2012). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe: Rumbo a una nueva transición urbana. Río de Janeiro: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

Rees, W.E. (2001). The conundrum of urban sustainability. In: Devuyst D, Hens L, De Lannoy W, editors. How Green Is the City? Sustainability Assessment and the Management of Urban Environments (p. 37–42). New York: Columbia University Press.

Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-pelkonen, V., Ka, A., Niemela, J. & James, P. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167-178.

Zhou, J., Shen, L., Song, X. & Zhang, X. (2015). Selection and modeling sustainable urbanization indicators: A responsibility-based method. Ecological Indicators, 56, 87-95.