Federico García Fernández[1]

Existen muchas formas de conocer Mar del Plata. La más tradicional corresponde a la Mar del Plata de sol y playa, es decir la del turismo. Para quienes residimos aquí podemos pensar en la Mar del Plata portuaria, frutihortícola, sede de juegos deportivos, congresos, universidades, hospitales, compras. Quienes se aventuran en el análisis de estadísticas relevadas por el INDEC sumarían otras Mar del Platas, de la vejez, la maternidad, del desempleo, la pobreza, indigencia, y la lista podría continuar. Sin embargo también existen otras territorialidades, menos estudiadas aunque sí presentes, la ciudad de las niñeces, de las vejeces, de las discapacidades, y por qué no, la Mar del Plata lgbt+.

Desde la Geografía, se intenta avanzar en entender cómo se conforman los territorios urbanos en un marco de diversidad y desigualdad, con la intención de comprender cómo son habitados, producidos y reproducidos por las sociedades. Al relacionarlo con el enfoque feminista podremos llegar a otros debates, comprensiones y explicaciones sobre los sucesos.

Este enfoque de desigualdad de acceso, de uso, de posibilidades, retoma el concepto de Bienestar Social, como forma de conocer de qué manera las personas pueden acercarse -por ejemplo- a la salud, educación, empleo, vivienda, espacio público[2]. Para así responder si, ¿Todxs tenemos Derecho a la Ciudad[3]? Este debate ha cobrado relevancia para explicar cómo se configuran diferentes áreas al interior urbano. Algunas con acceso a servicios, ocio, conexiones, empleo; mientras que otras quedan relegadas, marginadas y excluidas de la ciudad.

Desde la perspectiva feminista se avanza en cómo estas diferenciaciones entre “ciudades” al interior del mismo espacio urbano configuran relaciones desiguales de poder. Profundizando en la colectiva lgbt+, en las últimas dos décadas han logrado importantes cambios en su bienestar mediante la visibilidad, el acceso a derechos y legislaciones. Sin embargo, abundan los pendientes para un grupo históricamente marginado y violentado.

Diferentes territorios en un mismo espacio

En el momento actual la ciudad de Mar del Plata se podría caracterizar superpuesta en tres procesos que avanzan en simultáneo:

- Una primera ciudad, tradicional, patriarcal y conservadora, que busca mantener las diversidades al margen, se desarrolla con un objetivo principalmente económico, dejando de lado otros pareceres sociales sobre cómo podría ser la ciudad, que preceptos debería tener o hacia dónde debería ir el proyecto de desarrollo. Esta ciudad se impone, ordena y legitima mediante la violencia, tanto física como social.

- Una segunda ciudad que resiste, manifiesta, lucha y logra cambios. Pensamos en personas agrupadas buscando cambiar la realidad social para configurar otras territorialidades, desde el lugar, el barrio, la cultura. Aquí no sólo se trabaja en lograr derechos, sino que se milita su presencia y sostenimiento.

- Una tercera ciudad, la Mar del Plata deseada, donde se proyectan otros futuros posibles, no sólo se la piensa a corto plazo, es la ciudad motor de cambios, espejo de procesos que ocurren en toda la Argentina, referente en la gesta de leyes y de logros sociales.

Estas diferentes ciudades que habitan dentro del mismo espacio urbano, se yuxtaponen y cohabitan. En algunos casos podremos referenciar más a una que a otra, pero siempre se encuentran entrelazadas. Para demostrarlo seleccionamos tres ejemplos: la ordenanza de traslado de las zonas rojas de la ciudad, la señalización de las sendas del orgullo y la declaración de Mar del Plata como ciudad Incluyente. Mediante estos, se busca representar cómo las normativas municipales encuentran su correlación espacial y configuran diferentes geografías.

La Mar del Plata invisible

Mucho se ha hablado ya sobre la movilización de las zonas rojas en la ciudad, desde sus sectores tradicionales hacia un nuevo sector en cercanías al cementerio municipal y el predio de disposición final de residuos en la Avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyanyuta y Cutay. Esta problemática comenzó a tomar fuerza en la prensa desde fines de 2021 y permitió comprender las diferentes formas de concebir la ciudad.

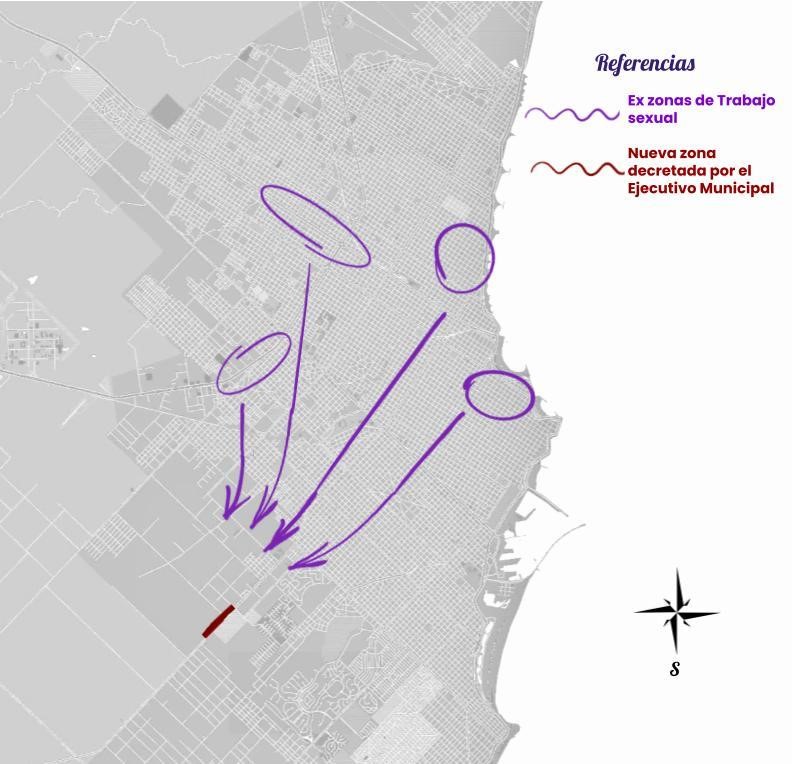

Conforme propone la Ordenanza 25590/22[4] -Programa Zonas Seguras de protección integral a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del partido donde se ejerza la prostitución-, el trabajo sexual callejero se localiza solo en un sector urbano de 500 metros de extensión (Figura 1). Para ello se plantea el desarrollo de un operativo de sanidad, acondicionamiento urbano y seguridad en este lugar, en simultáneo, se establecen penalizaciones económicas y/o prisión para quienes no acaten.

Figura 1. Movilización de los sectores principales de oferta de trabajo sexual conforme la ordenanza 25590/22

Fuente: Elaboración personal con base en mapeos de Darouiche (2019) y Ordenanza Nº 25590/22.

El desarrollo de esta propuesta surgió como consecuencia de movilizaciones vecinales y de agrupaciones políticas en reclamo por los disturbios que se presentaban en vía pública con la oferta y demanda de trabajo sexual y la presunta venta de sustancias psicoactivas. Esto llevó al desarrollo, desde la Comisión de trabajo de Políticas Género, Mujer y Diversidad del Honorable Consejo Deliberante, de un proyecto de ordenanza que buscaba establecer zonas seguras para el ejercicio del trabajo sexual.

Esta normativa inicial es luego alterada, y transformada en la ordenanza presente al momento actual, punitiva y restrictiva para el ejercicio de una actividad que se encuentra en un ´gris jurídico´ a nivel nacional y que presenta un gran debate sobre su legalización o prohibición. Para su establecimiento se desarrollaron Audiencias Públicas y diferentes movilizaciones sociales (Figura 2), en las cuales no se pudo resolver cuál era el mejor destino para la zona roja, y donde poco espacio de debate encontraron las vecinas trabajadoras sexuales sobre la opinión de diversos vecinos frentistas que buscaban deslocalizar la actividad.

Figura 2. Segunda marcha en contra de los Transtravesticidios el 24 de septiembre de 2022 frente al palacio municipal

Fuente: Archivo fotográfico personal (2022).

Finalmente la normativa se aplicó desde mediados de 2022 y continúa vigente hasta el momento actual. En concreto produjo un proceso de desterritorialización[5] de la comunidad de trabajadoras sexuales desde sus núcleos tradicionales de trabajo hacia una nueva localización en un área compleja de la ciudad, en un espacio ajeno, restringido y acotado, que no eligieron, donde no se sienten cómodas ni seguras.

Este ejemplo permite comprender cómo parte de la comunidad lgbt+ que son quienes ejercen el trabajo sexual, principalmente las mujeres trans, continúan siendo discriminadas, marginadas y sistemáticamente excluidas. ¿Dónde podremos referir a Derecho a la Ciudad para estas personas que han sido excluidas de su propio espacio? ¿Bajo qué criterio se puede penalizar una actividad que no se encuentra normada?

La Mar del Plata del orgullo

El evento anual más reivindicativo y ansiado de la comunidad lgbt+ irrumpiendo en territorio es la Marcha del Orgullo LGBT+. Evento que toma como foco inicial en 1990 en la Ciudad de Buenos Aires, pero que rápidamente comienza a encontrar repercusiones en otros lugares del país. Se desarrolla en Mar del Plata desde hace XVI ediciones, y es considerada una de las más relevantes a nivel regional por su visibilidad e importancia.

Anualmente se desarrolla la marcha en un recorrido circular que surca el microcentro urbano. Inicia el evento en Av. Luro y calle Yirigoyen en el centro de la plaza principal de la ciudad, con una concentración en la cual se lee un manifiesto anual en relación a los eventos sucedidos en el periodo, hay música, artistas locales y referentes nacionales, como también representantes de diversas organizaciones.

Figura 3. XV Marcha del Orgullo Mar del Plata realizada el 11 de diciembre de 2021

Fuente: Archivo fotográfico personal (2021)

Luego se comienza a marchar como se presenta en la Figura 4, por Av. Luro en dirección al mar, por la costa hasta calle Rivadavia -importante zona comercial turística de la ciudad-, hasta Av. Independencia, para retomar de nuevo por Luro hasta el punto de inicio. En su recorrido acompaña la música y la festividad, las carrozas animan el evento y le dan otro tinte. Cuenta con una importante afluencia política de movimientos sociales, representantes estatales y de gobierno.

Figura 4. Recorrido tradicional de la Marcha del Orgullo en la ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en salida de campo (2021)

El proceso de territorialización que tiene esta marcha desde sus inicios no es casual, sino que busca unir diferentes puntos neurálgicos de la realidad marplatense: la plaza central, el mar, la calle comercial y turística Rivadavia, la Av. Independencia y Av. Luro como arterias de conexión urbana con gran circulación vehicular y de transporte público. Este recorrido permite gran nivel de visibilización y configura una irrupción en el espacio público.

El territorio que toma la marcha se ha señalizado desde 2021 bajo la ordenanza N° 25.405 (ver en Figura 5), la cual ha permitido la colocación de huellas artísticas. Estas construyen una representación constante para la comunidad. La propuesta mediante la técnica de mosaiquismo y desde una realización autogestionada de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, ha colocado en postes de luz diferentes tipos de banderas de la diversidad lgbt+.

Figura 5. Huellas del recorrido de la Marcha del Orgullo

FA la izquierda Av. Luro y calle Yrigoyen. A la derecha calle Rivadavia esq. calle Mitre.

Fuente: Archivo fotográfico personal (2022)

Los procesos de territorialización de estos eventos, permiten pensar en otras formas de habitar, no sólo a nivel objetivo, sino también dentro de lo simbólico de cada sujeto, las cuales hallan su materialidad en las movilizaciones y las luchas políticas en el espacio cotidiano, ponen en terreno las diversas ciudades que se quieren construir. La música, los colores, las pancartas no son casuales, se busca decir “acá estoy”, se disputa el “así quiero ser” y desde la sumatoria de esos imaginarios se teje una voz colectiva de “esta es la Mar del Plata que queremos”.

Pensar el derecho a la ciudad no es sólo una postura política sobre lograr ingresar de manera objetiva al espacio urbano, también responde a esas subjetividades que se materializan en el cotidiano, y que permiten disputar qué tipo de ciudad se desea construir, habitar, diseñar. La marcha también cumple esa función estructurante de una otra urbanización posible, y sobre todo de esos otros lazos sociales que se pueden formar.

Entre la ciudad amigable y la ciudad posible

En el año 2009 se sanciona la Ordenanza Nº 19130/09[6] que postula a Mar del Plata como una ciudad GayFriendly o amigable con las diversidades. En este sentido se buscaba posicionar como un espacio habitable y seguro para las diversidades, podríamos decir, con un tinte un tanto marketinero y enfocado al turismo nacional.

Muchos logros sociales -como el matrimonio igualitario (2010) o el reconocimiento a la identidad de género (2012)-, llevaron a que las organizaciones comenzaran a reflexionar sobre esta postura, que en principio fue un gran avance, pero que quedó escueta en relación a las necesidades estructurales de la comunidad. Así se comenzó a plantear que no se necesitaban espacios amigables, la necesidad es construir una verdadera estructura estatal inclusiva e incluyente.

Este debate encontró como resultado la Ordenanza N° 25501/22[7] mediante la cual se derogó la previa mencionada y se postuló a Mar del Plata como una ciudad incluyente. Esto buscó avanzar en el desarrollo de una batería de leyes que permitan el acceso real de la comunidad, una visibilización sin estigma y el acompañamiento en las trayectorias lgbt+. A partir de esto, es importante comenzar a definir algunos preceptos sobre en qué tipo de ciudad queremos vivir, cómo deseamos habitarla y qué esperamos de esta.

Sobre la dicotomía entre la ciudad iluminada y la ciudad opaca, el centro y la periferia, un avance hacia otra urbanización posible debe romper con esas lógicas, no sólo reformular el núcleo urbano, sino integrar y homogeneizar, desde una forma de pensar heterogénea y diversa. En momentos donde prima la individualización, la separación, y la diferenciación, es importante recuperar la ciudad como encuentro, diálogo, unión. Si este es el lugar donde se materializan las luchas y manifiestan las desigualdades, también puede ser donde se configuren las respuestas, nuevas formas de vivir y habitar.

Recuperando a la pensadora Marlene Wayar[8], quizás todavía no sepamos qué queremos ser, pero si podemos empezar por definir que no queremos ser, hasta tanto logremos conformar una nostedad que nos acompañe en la configuración de una Mar del Plata mejor. Si tantas personas elegimos a diario vivir en LaFeliz, es porque indefectiblemente está ciudad encuentra en nosotros un lugar de esperanza y futuro.

[1] Licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estudiante de la Maestría en Ciencias del Territorio en la Universidad Nacional de La Plata. Becario tipo A de la Universidad Nacional de Mar del Plata 2023-2026. Adscripto desde 2020 a la Investigación en el Grupo de Estudios sobre Población y Territorio (GESPyT), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Interesado en las Geografías Feministas, el urbanismo Queer, el Bienestar Social y el Derecho a la Ciudad. Contacto: garciafernandezfede@gmail.com

[2] El referente en esta concepción del Bienestar Social es David Smith en su libro Geografía Humana de 1977, quien acuña este concepto como método de estudio del espacio desde la comprensión de estos procesos que generan desigualdad al interior de las poblaciones.

[3] El Derecho a la Ciudad, desde Leslie Kern en su libro Ciudades Feministas del año 2020, permite entender cómo las personas habitan y participan en la construcción de la ciudad de forma desigual, donde género, sexo, identidad y clase son factores determinantes sobre cómo vivimos en el espacio.

[4] Promulgada el 12 de julio de 2022, tiene por objetivo “promover la creación de zonas seguras para el ejercicio de la prostitución en el Partido de General Pueyrredon”, para lo cual el departamento ejecutivo designa sectores y horarios habilitados y penaliza la actividad por fuera de estos con pena monetaria o de carcel. En los espacios excedentes a este área, desarrolla un operativo denominado “Alerta Mar del Plata” en el cual vecinos y vecinas podrán denunciar de forma anónima el ejercicio de la actividad. No establece una definición de lo que considera ejercer la prostitución u ofrecer sexo callejero. Disponible en: https://basenormas.concejomdp.gov.ar/normas/show/normas/25968

[5] Los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización son analizados en detalle cómo conceptualización teórica y práctica en el libro de Rogerio Haesbart publicado en 2011 “El mito de la desterritorialización. Del fin de los territorios a la multiterritorialidad. México: Siglo XXI.

[6] ”Declárese a Mar del Plata ciudad amigable con la diversidad sexual” promulgada el 22 de abril de 2009, tiene por objetivo desarrollar políticas publicas en conjunto para erradicar la violencia, la discriminación y garantizar los derechos de las personas de la comunidad. Trabaja desde el turismo, el comercio y los servicios. Propone desarrollar acciones en conjunto para crear un circuito de turismo GayFriendly internacional. Disponible en: https://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o19130.html

[7] “Declara a Mar del Plata como Ciudad Incluyente con la diversidad sexual.” Sancionada el 5 de mayo de 2022. Busca comenzar una línea de normativas que aspiren a erradicar la violencia contra la comunidad, a la vez que garantizar la plenitud de sus derechos. Disponible en: https://basenormas.concejomdp.gov.ar/normas/show/normas/25887

[8] Marlene Wayar es una pensadora y activista por los derechos de las personas Trans en Argentina, ha desarrollado una valiosa bibliografía, desde la cual podemos recuperar “Travesti, una teoría lo suficientemente buena” o “Furia Travesti: Un diccionario de la T a la T”. También ha sido partícipe de numerosos logros de la comunidad LGBT+.