Mag. Silvina Mariel Aveni

INHUS (CONICET/UNMdP)-CIGSA, GESPyT, FHum, UNMdP

La pobreza constituye una de las expresiones de la desigualdad social y espacial que reviste mayor trascendencia en la vida cotidiana de las personas que la atraviesan. Su conceptualización, en líneas generales, radica en las carencias materiales e inmateriales que afectan la supervivencia de las personas. Por tanto, su connotación es negativa y se identifica con un ´piso´ que corresponde a las mínimas necesidades requeridas para sobrevivir.

La pobreza produce consecuencias psicológicas que impactan negativamente no solo en el ´tener´ de cada persona sino en su ´ser´ y ´hacer¨.

El Partido de General Pueyrredon alberga a 660.569 habitantes (INDEC, 2022), de los cuales 656.108 (INDEC, 2022) residen en Mar del Plata, su ciudad cabecera. La histórica y tradicional “ciudad feliz” se encuentra atravesada por la pobreza y la indigencia, por lo que se propone describir su devenir a partir de algunos indicadores, en el lapso de los últimos cinco años, período que abarca el durante y después de la pandemia por COVID-19.

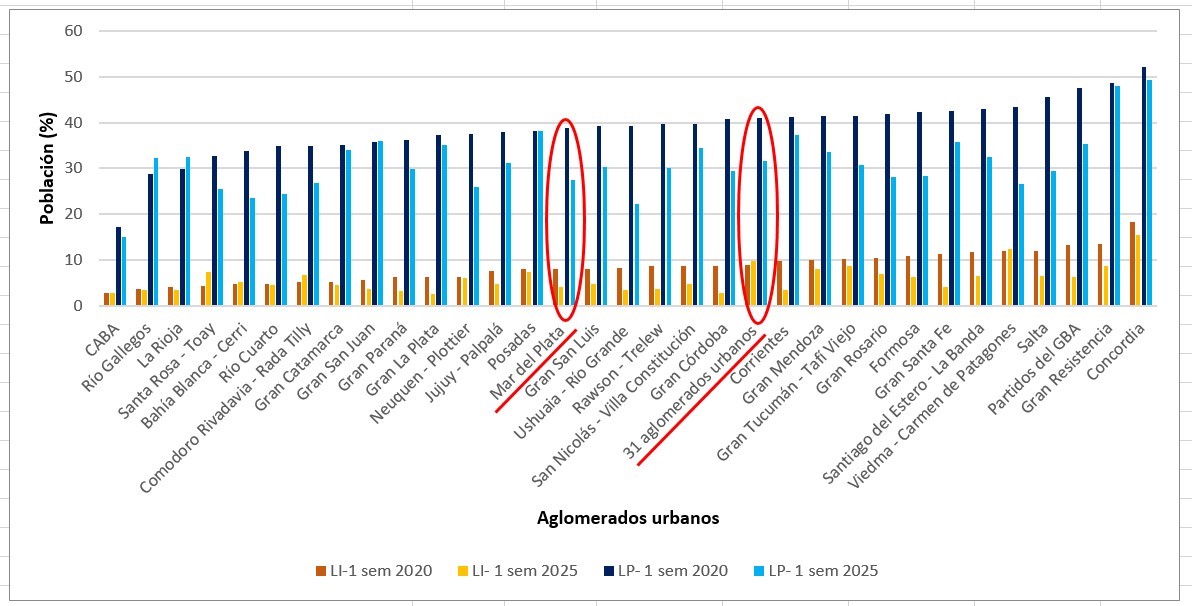

Dimensiones temporales y espaciales de la pobreza en los 31 aglomerados urbanos y en Mar del Plata

La dimensión temporal de la pobreza se estudia a partir de dos conceptos. Uno es el de pobreza coyuntural, que explica situaciones de pobreza reciente ajustadas a la disponibilidad de ingresos (Mathey, 2007). Su estimación en Argentina se realiza a partir de las Líneas de Pobreza e Indigencia aplicadas semestralmente mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos y registra la capacidad de consumo de las personas a la hora de cubrir la Canasta Básica de Bienes y Servicios (alimentos y un conjunto de bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana como los de salud, vestimenta, educación, transporte, otros), y la Canasta Básica de Alimentos (solo alimentos), respectivamente.

El análisis de la pobreza coyuntural se realiza mostrando el comportamiento de la pobreza y la indigencia en dos momentos, el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2025 (Figura 1). En dicho lapso la mayoría de los 31 aglomerados urbanos presentan una reducción del porcentaje de población pobre, a excepción de Río Gallegos, La Rioja, Gran San Juan mientras que Posadas se mantuvo sin modificaciones.

La razón de la disminución podría hallarse en una recuperación de los ingresos posterior a la pandemia por COVID- 19, en la que las etapas de Aislamiento Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) detuvieron gran parte de la actividad económica mundial y ello ha impactado en el empleo y la capacidad de acceder a alimentos, bienes y servicios.

En cuanto a la población indigente, el escenario es similar, caracterizado por una reducción de los valores entre los dos hitos temporales seleccionados. Nuevamente, ciertos aglomerados acusan un aumento en los valores, tal es el caso de La Rioja, Gran San Juan, Posadas, Santa Rosa- Toay y Concordia. Mención especial merece el núcleo urbano Bahía Blanca- Cerri, afectado por una inundación extraordinaria entre el 7 y el 9 de marzo de 2025, que ha dejado sentir sus desoladoras consecuencias materiales y humanas.

Otro factor que argumentaría la reducción en los valores de ambos indicadores podría asociarse con una cuestión metodológica en el cómputo de la línea de pobreza y la línea de indigencia. Las canastas que se calculan dependen de la relación entre ingresos y precios, determinados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador variable en función de la inflación. Su mengua durante 2025 se manifiesta en la disminución de población pobre e indigente. No obstante, esta fuente no está refiriendo a la estructura de gastos en el consumo efectivo de los hogares y las personas.

Figura 1. Población afectada por la pobreza (%) en 31 aglomerados urbanos (1er semestre de 2020 y 1er semestre de 2025).

Fuente: Elaboración personal en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 1 semestre 2020-1 semestre 2025).

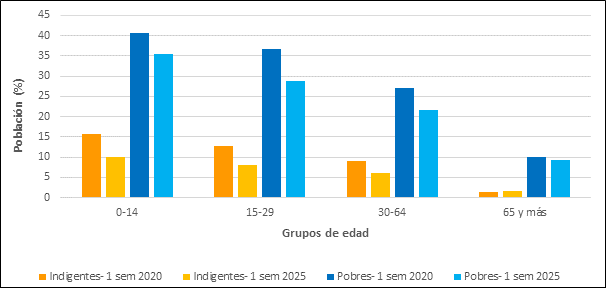

La estructura por edades evidencia similar tendencia a la expresada con anterioridad con un relativo descenso en la pobreza y en la indigencia (Figura 2). En estas circunstancias, los persistentes niveles de estos indicadores en las poblaciones vulnerables (niñeces, juventudes, personas con discapacidad y personas mayores) representa un desafío que resta saldar.

Entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2025, la población de 0 a 14 años en condiciones de indigencia y de pobreza ha disminuido. Mientras tanto, durante el mismo lapso temporal, la población de 65 y más años en la pobreza arroja valores más exiguos, pero se ha incrementado su situación de indigencia, indicio de un acrecentamiento en la vulnerabilidad de este colectivo.

Figura 2. Población por grupos de edad según condición de pobreza en 31 aglomerados urbanos (1er semestre de 2020 y 1er semestre de 2025)

Fuente: Elaboración personal en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

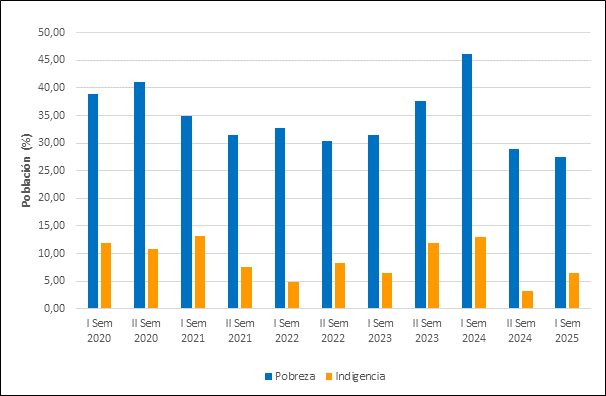

En este contexto nacional, Mar del Plata se ubica por debajo del promedio de los 31 aglomerados urbanos en lo que refiere población pobre, con 38,9 % (primer semestre de 2020) y 27,5 % (primer semestre de 2025). Aunque en relación con la indigencia, se posiciona por encima del promedio porque registra 12 % (primer semestre de 2020) y 6,4 % (primer semestre de 2025).

La Figura 3 representa la evolución de la pobreza y la indigencia en Mar del Plata entre 2020 y 2025. Se reconoce un promedio de 34,7 % de población pobre en la ciudad y de un 8,9 % de indigentes en los últimos cinco años.

Figura 3. Población afectada por la pobreza y la indigencia en Mar del Plata (%) (2020 a 2025)

Fuente: Elaboración personal en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Las instancias más graves de la pobreza y la indigencia marplatenses en el trayecto estudiado remiten al segundo semestre de 2020 y al primero de 2021, en pleno desarrollo de la pandemia. Y luego, ambos datos se elevan dramáticamente durante primer semestre de 2024, replicando la dinámica de los aglomerados urbanos. La situación se reduce hacia el segundo semestre de 2024 recuperando valores de 2022 en ambos indicadores, posiblemente debido a la caída de la tasa de desocupación ampliada (Santamaría, 2025). En el segundo semestre de 2021 y 2022, se asiste a un descenso de la pobreza y a un aumento de la indigencia, suceso que podría deberse a una desmejora tal en los ingresos que provocó que las personas ya no llegaran al umbral de la línea de pobreza y se convirtieran en indigentes. Por lo expuesto, la población vulnerable por ingresos resulta una problemática central en una ciudad cuya estacionalidad en las actividades económicas principales (turismo, pesca y construcción) la hace muy dependiente de los ciclos económicos nacionales e internacionales.

El otro concepto que permite abordar la dimensión temporal de la pobreza es el de pobreza estructural, en tanto fenómeno prolongado en el tiempo que se reproduce de generación en generación (Mathey, 2007). Su medición en Argentina se efectúa mediante el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas que se relevan en los censos generales de población, hogares y viviendas (INDEC). El objetivo de este método es verificar si las personas y los hogares logran satisfacer necesidades establecidas como mínimas en el ámbito educativo, el habitacional, el de infraestructura sanitaria y la capacidad de subsistencia.

En el período intercensal 2001- 2010, la gran mayoría de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lograron disminuir el porcentaje de hogares con NBI, a excepción de casos puntuales como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Hacia 2022, todas las provincias y CABA manifestaron variaciones intercensales negativas en las NBI, fenómeno posiblemente asociado a mejoras habitacionales (Figura 4). Los resultados menos optimistas aún se sitúan en las provincias del noroeste y noreste argentino, históricamente atravesadas por condiciones de precariedad en las condiciones de vida (Bolsi, 2004).

Figura 4. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas por provincia, 2022 (%)

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas, 2022, INDEC. Redatam

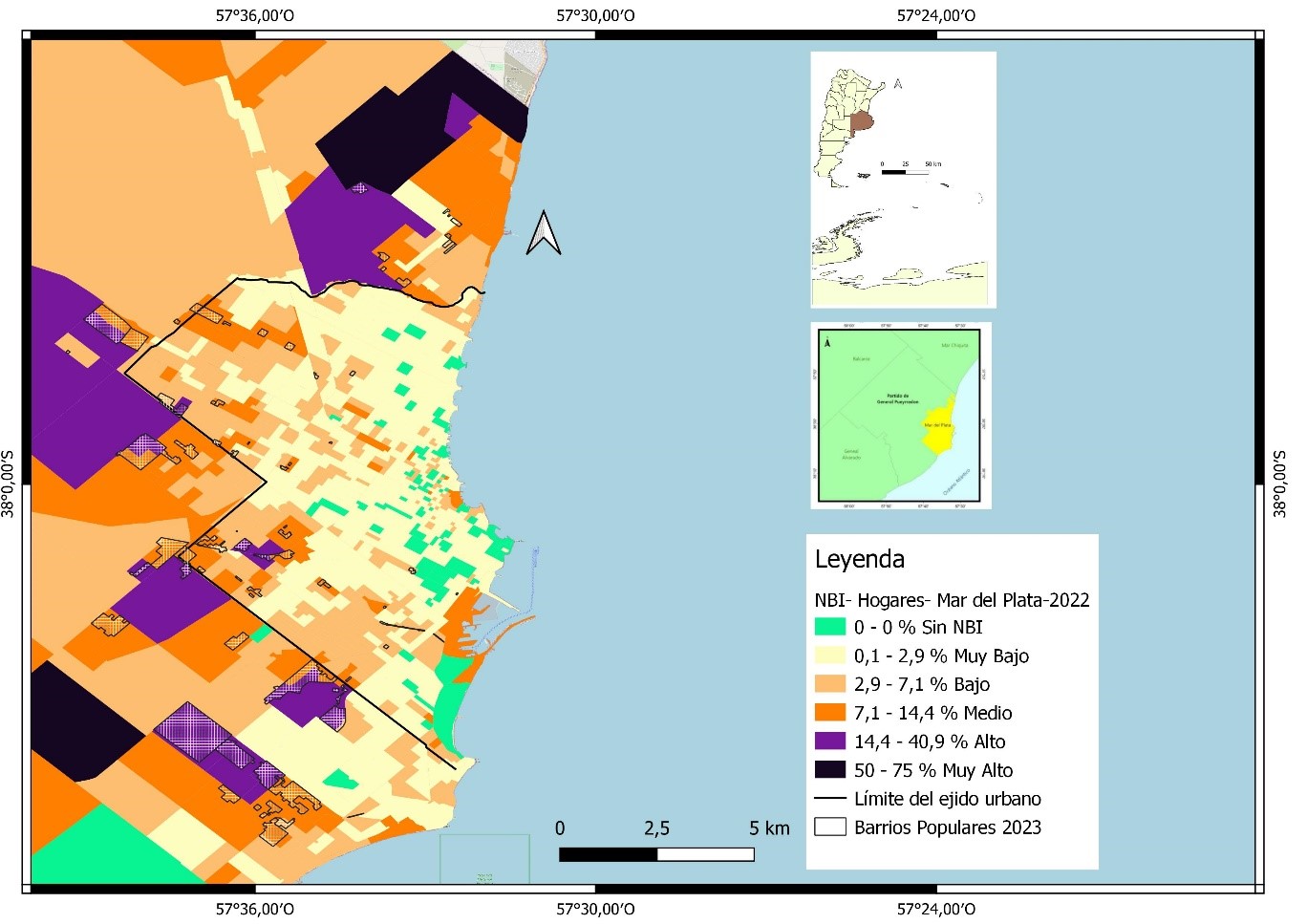

Casi el 4% de los hogares del Partido de General Pueyrredon posee NBI. En Mar del Plata, la configuración espacial de este indicador se corresponde con patrones que diferencian áreas centrales consolidadas de la ciudad respecto de sus bordes, escenario que atestigua ciertas condiciones que se producen y reproducen en y a través del territorio. Las mejores situaciones corresponden a barrios del núcleo central consolidado de la ciudad y a los barrios intraejidales, donde predominan la buena calidad constructiva de las viviendas, la disponibilidad de infraestructura para la eliminación de excretas y ciertos enclaves asociados a barrios privados en sectores extraejidales (Figura 5).

Figura 5. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en Mar del Plata, 2022 (%).

Fuente: Elaboración personal en base al Censo de Población, Hogares y Viviendas, 2022. Redatam. Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), 2023.

Por el contrario, las puntuaciones más elevadas coinciden con el borde intraejidal y los territorios ubicados fuera del ejido urbano. Son áreas de alta dinámica demográfica que expresan también carencias materiales y falencias educativas. Además, allí se localizan barrios definidos como populares por no contar con el título de propiedad del suelo ni acceso formal a dos servicios básicos (luz, agua, cloaca) (ReNaBap, 2023).

El recorrido por la dimensión temporal y espacial de la pobreza, así como la articulación de escalas de análisis aporta herramientas para interpretar un fenómeno complejo. El uso de fuentes oficiales sienta las bases para continuar trabajando en la diversificación de indicadores cuantitativos y estrategias metodológicas cualitativas que permitan dar cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza. La Geografía Social, preocupada y ocupada en evidenciar las desigualdades, revela el papel del territorio en la configuración y reproducción de las relaciones sociales.

Referencias bibliográficas

Bolsi, A. (2004). Pobreza y territorio en el Norte Grande Argentino. I Congreso de la Asociación Latino Americana de Población, Caxambú, Brasil

Mathey, D. (2007). Métodos e indicadores para la estimación de la pobreza rural en la Argentina. Documento de trabajo Nº 35, Instituto de Economía y Sociología, INTA. http://inta.gob.ar/documentos/metodos-e-indicadores-para-la-estimacion-de-la-pobreza-rural-en laargentina/at_multi_download/file/dt_35.pdf

Santamariajmm , G. (2025). Informe sobre pobreza multidimensional. Mar del Plata, Mar del Plata Entre Todos. https://mardelplataentretodos.org/

Fuentes de datos:

Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. INDEC. Redatam

Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2022. INDEC. Redatam

Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 2020-2025.

Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap)