Marcela Ferrari

CEHis, UNMdP- CONICET

*de A un semejante, Eladia Blázquez

Perdón, Eladia, por evocar versos de un tango tuyo tan profundo para hablar de las listas de precandidatos a concejales que cerraron en Mar del Plata el último 22 de junio, pero la dinámica política me disparó la asociación. Así que vení, charlemos …

A las próximas elecciones se presentarán diversos tipos de organizaciones: agrupaciones vecinales, partidos y coaliciones políticas. Yo quiero hablarte de las últimas, porque aparecen como las “reinas” de estas elecciones. Vos sabés que los frentes y las alianzas no son una novedad. En Argentina los viste competir durante la segunda mitad del siglo XX, con mucho éxito electoral en los ‘90 (Alianza). En lo que va del siglo XXI ganaron dos: el Frente para la Victoria, de matriz peronista, y Cambiemos, que por primera vez llevó a los liberales al poder sin necesidad de un golpe militar. Pero hoy da la impresión de que las coaliciones se tragaron a los partidos. Por ellas circulan políticos de muy distintos espacios, con paso acelerado. Y si, como afirmaron, el peronismo es un sistema político en sí mismo, podríamos decir que la política argentina se peronizó: podríamos hablar en los mismos términos para cada una de esas coaliciones.

En General Pueyrredón, algunas se formaron y otras estallaron. ¿Sabrán qué hacer entre unos y otros? Porque hay quienes lograron ocupar primeros lugares en las listas sin dominar el saber hacer de la política mientras otros, muy experimentados, quedaron relegados en los vertiginosos armados finales. Como nunca, se formaron nuevos espacios políticos y se congelaron trayectorias. Para los no familiarizados con lo político (los “profanos”), algunos precandidatos parecen “sacados de la galera”. Pero no nos equivoquemos, Eladia: aun en tiempo record, estas asociaciones no son improvisadas sino acuerdos entre cúpulas de fuerzas políticas que deciden colaborar para lograr una meta inmediata, mejorar sus resultados electorales para acceder a cargos de gobierno, y, después, concretar en la mayor medida posible sus objetivos y distribuir beneficios entre sus integrantes. Racional, ¿no? Un maridaje por conveniencia. ¿Y las ideas? Los umbrales básicos de coincidencias, en ciertos casos, parecen haber sido reemplazados por una intencionalidad hegemónica -hasta donde se pueda. Eso sí, hay proyectos más o menos populares, más liberales o más nacionalistas, más de izquierda o de derecha, que hilvanan o no con espacios nacionales y provinciales. De ese turbión, Eladia, va a depender buena parte de la calidad de vida de los marplatenses que, el 27 de octubre, para el municipio de General Pueyrredón, elegiremos intendente y la mitad de los cuerpos colegiados -12 concejales y 5 consejeros escolares.

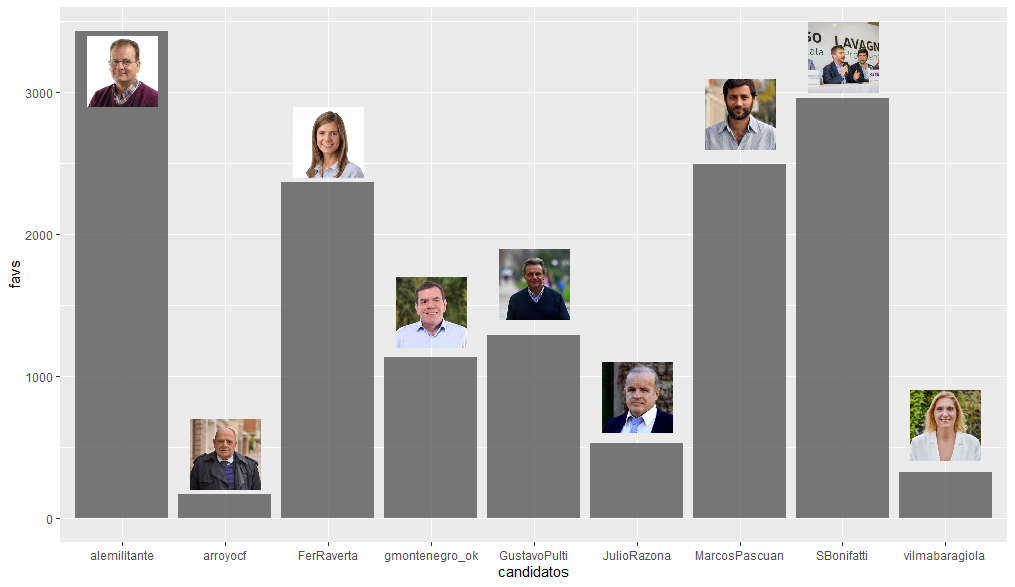

Pero pará…, sentáte un poco, el cronograma electoral se viene encima. El 11 de agosto hay que votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así que hablemos de las coaliciones locales. El principal enfrentamiento se dará entre los adversarios de la alianza oficialista, que estalló hace tiempo. No te hablo del intendente Arroyo, denostado por los compañeros de Cambiemos que lo llevaron al gobierno comunal y que vuelve a su Agrupación Atlántica, presentando “lista corta”. La disputa en la ahora Juntos por el Cambio se dará entre los adversarios de la UCR y del PRO. Vilma Baragiola, actual miembro del Concejo Deliberante, es una política profesional: vive para la política por vocación y porque vive de ella. Acumula una larga trayectoria de cargos partidarios en la UCR y en el gobierno, aun nacionales e internacionales. Siempre mantuvo un fuerte anclaje en la ciudad. Su adversario, el actual diputado nacional Guillermo Montenegro, fue un abogado con trayectoria en el poder judicial hasta que decidió -como dicen en la jerga PRO- “dar el salto” y “meterse en política”. Saltó por la puerta grande que le abrió Mauricio Macri: fue su ministro de Justicia y Seguridad en CABA desde 2007 y creó la Policía Metropolitana. Este nativo marplatense, domiciliado hasta el último enero en San Isidro, es apoyado por las autoridades nacionales y provinciales de su partido. Parece haber venido a alinear tropas escuetas, formar un partido y reclutar adhesiones. Hasta acá, Eladia, todo claro: una radical y un PRO puros disputarán la interna por la candidatura a intendente en su coalición. Ahora, las listas son distintas. La de la UCR es exclusivamente partidaria; lo curioso es que el llamado formateur, el que pesa en las decisiones, parece estar en otro lugar, si tenemos en cuenta que el ex intendente Daniel Katz impuso una reconfiguración de último momento que, entre otros cambios, llevó a su hermano a encabezar la nómina. A falta de internas que asegurasen la alternancia de fracciones prevista en la carta orgánica radical, hubo una selección de hecho: un precandidato “de” Katz, una “de” Maximiliano Abad, uno con peso propio, una “de” Baragiola. Mientras tanto, la lista del PRO muestra que el partido está en etapa formativa en la ciudad. Qué cosa…unos y otros. Encabeza la lista un exbasquetbolista treintañero con fuerte impacto en el mundo del deporte local, al que muestran como procedente de la muy minoritaria agrupación FE que nutrió a Cambiemos; dado que FE perdió a su organizador (Gerónimo Venegas), el referente más cercano que podría tener este joven deportista arribado a político podría ser un ex rugbier: Montenegro. El segundo lugar lo ocupa una abogada representante de la Coalición Cívica, que responde a Elisa Carrió. El tercero, de CREAR (Lucas Fiorini, senador provincial por Cambiemos, de lejanos orígenes peronistas), es quien tiene más experiencia por ser concejal y contar con influencia territorial. El cuarto lugar recayó sobre una candidata que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Parece, entonces, que asistimos a la articulación de un partido que da cabida a fuerzas diversas no demasiado heterogéneas, que en esta coyuntura apuesta al impacto social de un joven primer precandidato, incontaminado de política por inexperto, mientras disimula a empresarios en posiciones lejanas en cuanto a chances electorales pero cercanas a los intereses de esta fuerza.

Había otra coalición no peronista. Por Consenso Federal 2030, el espacio que se referencia en Roberto Lavagna, iban a competir dos candidatos para intendente: Santiago Bonifatti, quien rompió con Acción Marplatense, la agrupación vecinal que lo llevó a concejal durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti- y Rodrigo Hernández, de Libres del Sur. A último momento se integraron y presentan lista única, con beneficio de inventario para la primera.

¿Y el polo peronista? A ver, probemos… Ahí, Eladia, la disputa no es por la intendencia. La joven diputada nacional Fernanda Raverta, marplatense, trabajadora social, militante del movimiento de derechos humanos, hija de desaparecidos, kirchnerista, se perfila como triunfadora en la interna del Frente de Todos. Va acompañada de una lista encabezada por un periodista deportivo de renombre, de Abrazo Ciudadano –una construcción colectiva de vecinos y vecinas marplatenses-, seguido por una actual y activa concejal de La Cámpora que aspira a renovar su cargo, un ex concejal y sindicalista de casinos identificado con el espacio de Leopoldo Moreau (sí, el radical alfonsinista), una candidata de Patria Grande (donde confluyen expresiones de la izquierda popular) y un referente del Movimiento Evita. Ya ves, hermana loca, lo que decíamos: un sistema político en sí mismo. Pero… a último momento se presentó un adversario: Horacio Tettamanti, ex secretario de producción del municipio y de vías navegables y puertos de la Nación, por la agrupación Todos Unidos Triunfaremos. ¿Te recuerda al mito de la unidad, no? Ese peronismo, sin ser de vieja guardia, es menos kirchnerista o menos “lacamporista”, más de derecha. No parece ir por la intendencia sino más bien, ante la disyuntiva de ser cola de león o cabeza de ratón, opta por lo segundo y, así, enfrenta al mismo nivel a sus adversarios y asegura más espacios a los integrantes de su lista después de las PASO, lista que en los primeros lugares lleva a una representante del Movimiento Octubres y de una línea de la CTA, un justicialista que formó parte del funcionariado del ex intendente Gustavo Pulti, una integrante del Movimiento Nacional Cooperativo, un representante del movimiento FORJA, un ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Significativos, ¿verdad? ¿Que te dan ganas de llorar? No. Esperemos con la esperanza de que los semejantes hagan entre sí algo más que buscar posiciones que si se presentaran aisladamente no conseguirían. De este lado, vamos a ir a votar cada uno intentando expresar, según nuestro leal saber y entender, lo que vos reclamabas: que el bien es bien y el mal es mal.

Los datos que se utilizaron para el análisis de distribución de votos por circuito electoral y por mesa corresponden a las bases de datos de los recuentos provisionales de agosto y octubre de 2017 rea

Los datos que se utilizaron para el análisis de distribución de votos por circuito electoral y por mesa corresponden a las bases de datos de los recuentos provisionales de agosto y octubre de 2017 rea